和風住宅の床の間付け書院床柱落掛けに既存住宅の造作材料を再利用する

2015年6月に横浜赤レンガで開催した 建築家31会の展示相談会 vol.18 でお会いしたお客様の、昭和初期に建てられた和風住宅の建替えで、既存のお住まいの床の間にある造作材を新たな住まいに再利用できるかどうかを考えて、新しい住まいの床の間の意匠デザインが検討されました。

応接室に床の間が欲しい

建主様は既存のお住まいで、外からのお客様をお迎えする部屋をお持ちで、実際高い頻度で使われていました。その応接室とも言うべき部屋を建て替える住まいにも設けたいご希望がありました。また、応接室は椅子+テーブル式が良いともお考えで、椅子に座ってお客様と談笑したいというご希望でした。

そしてこの応接室に、床の間と書院を設けたいご希望を重ねていただきました。

応接室の床の間の構成と床壁天井

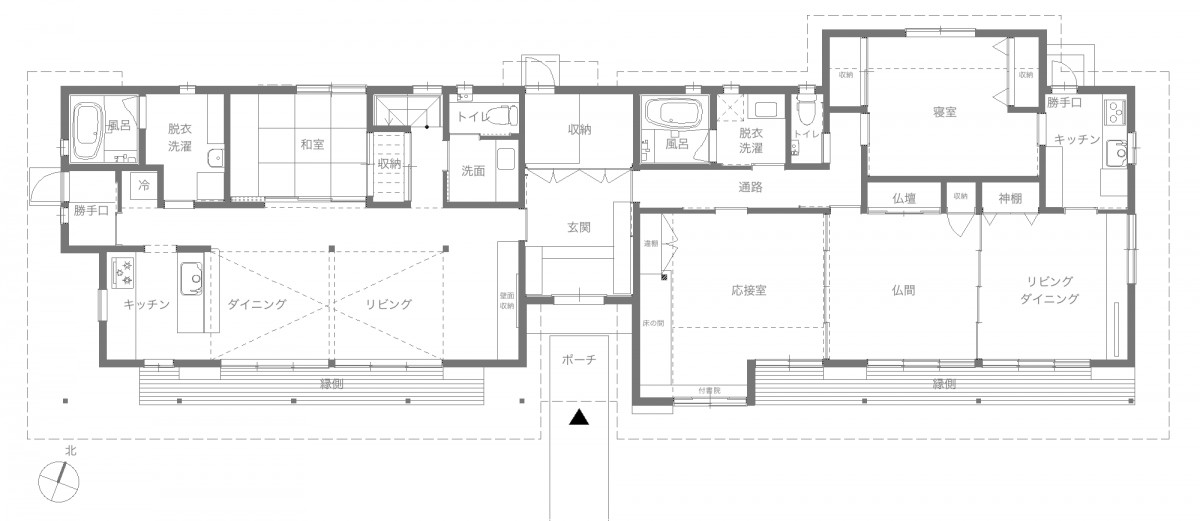

間取りプランを検討しながら、床の間のある応接室の設えを検討しました。

床の間がありながら、椅子+テーブルの家具となるので、最終的に部屋の大きさは約11帖半になり、幅の広い床の間と独立した書院という間取りになりました。

床の間の幅が大きいので、隣の仏間とリビングが次の間になるごとく、襖と引き戸間仕切りを設けて開放した際は広間のような空間になれるようにして、床に段差をつけることなく板の間(フローリング)にされました。

書院は応接室から少し出っ張るような形となり、机の下は床が掘られていて、障子を開けて庭を眺めながら、書院の机で事務作業ができるようになっています。

床の間は框を廻して畳敷にされました。違い棚は書類収納にされたいとして太鼓張りの扉を設けました。床柱は落とし掛けより引き込ませて、落とし掛けはシンプルに通し材にしました。

天井は、書院部分を駆け込み天井、応接部分を竿縁天井にして変化を付け、照明を天井内に仕込み全体が明るくなるようにしました。

既存の材料の再利用

建主様は既存のお住まいの造作材をできる限り建て替えたお住まいに再利用したいお考えでした。

そこでまず解体時には、造作材だけを解体をする方ではなく造作を作ってくださる方に丁寧に解体していただき、梱包し、安置保存しました。

そちらの部材を利用するかどうかを完成予想立体図を用いて比較検討し、周囲の仕上げ材とも検討して、既存の材料を再利用することを決められました。

既存の住まいの床の間床柱

既存の住まいの床の間床柱

既存の床柱を使用した完成予想立体図

既存の床柱を使用した完成予想立体図

新しい床柱を使用した完成予想立体図

新しい床柱を使用した完成予想立体図

既存の床柱(黒檀)を再利用して完成した床の間

既存の床柱(黒檀)を再利用して完成した床の間

既存の書院障子

既存の書院障子

再利用された書院障子

再利用された書院障子

既存の欄間

既存の欄間

再利用された欄間

再利用された欄間

![]()

下の各行文は 上記物件において設計工夫された他の部分の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。写真をクリックすると同物件の他の写真をご覧頂けます。

- 和風二世帯住宅の床柱欄間障子材料再利用

- 和風建築二世帯住宅の和室内装床の間書院デザイン

- 和風数寄屋二世帯住宅の和室雪見障子

- 和風二世帯住宅の玄関下駄箱と収納

- 和風数寄屋和室内装仕上材をサンプルで確認

- 和風数寄屋和室床の間の床柱落し掛け寸法

- 和風二世帯住宅の神棚

- 和風二世帯住宅の仏間仏壇

- 和風数寄屋二世帯住宅の明かり照明

- 和風数寄屋二世帯住宅の隠蔽型エアコン

- 和風応接室の家具選び

- 和風二世帯住宅に自宅勤務用書斎机サテライトテレワークスペース

- 和室床の間書院をサテライトテレワーク自宅勤務用書斎スペースに

− 最新イベント情報 −

内覧会のお知らせ@七島幸之+佐野友美【久我山のSunny platform house】

この度、アトリエハコ(@七島幸之+佐野友美)で設計監理を行った住宅が完成に近づき、 お施主様のご厚意により完成見学会を行わせて頂く運びとなりました。 【久我山のSunny platform house】 落ち着いた低層住宅地の私道突き当たりの敷地に建つ、ダンス教室併設の戸建住宅。 最大容積確保、2台分の駐車場、家族と教室生徒のアプローチ、内部の借景及び近隣家屋とのバッファーとしての庭空間… 限ら...