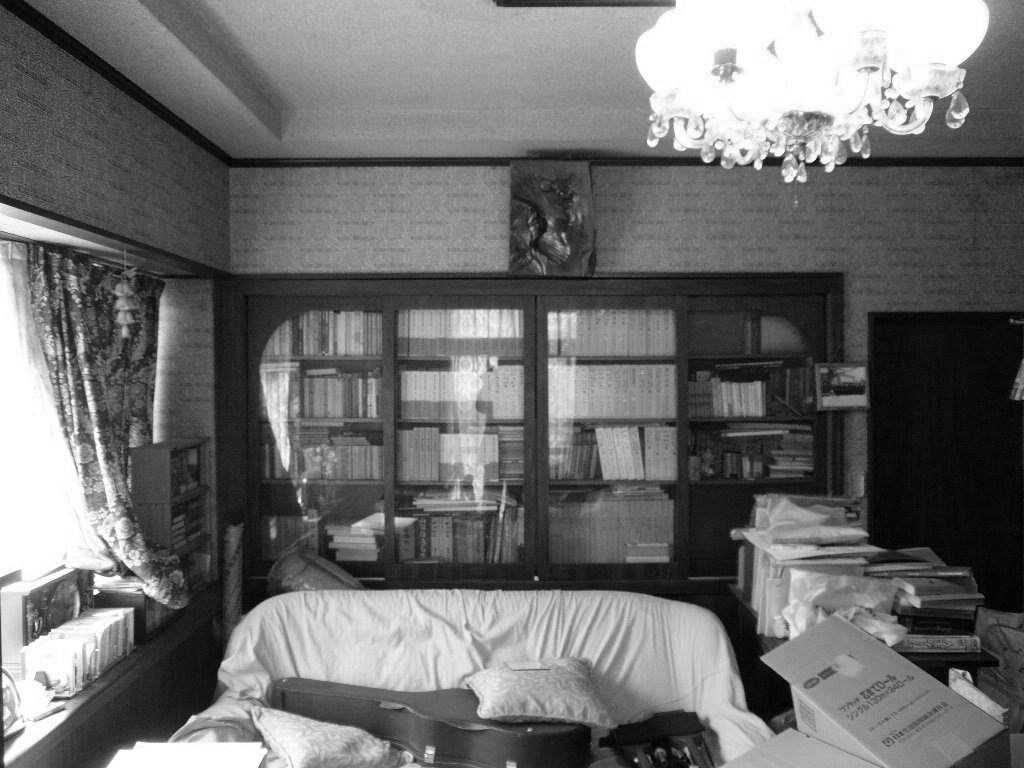

古いシャンデリアを生かしながら応接間を書斎にリフォーム @滝川淳

「応接間」。来客を迎え入れることを目的として家屋に設置される部屋(洋間)の名称。(Wikipediaより)この言葉自体が死語になった感もありますが、地方の古い家屋ではいまでも存在しています。ソファセットと造り付けの本棚があって、床はカーペットやフローリングという組み合わせが多かったようです。

リフォームの相談を受けた勝沼の家では、この応接間が使われない部屋として存在していました。ほぼ倉庫のような位置付け。それもそのはず、客を迎え入れるという使い方としては、畳を敷いた8畳の立派な和室が二室あり、そちらは今でも現役で使われる部屋として機能していました。和室というのは用途を限定しないところが使い勝手が良いのでしょう。少人数でも大人数でも座卓と座布団を用意すれば来客の場となり、布団を敷けば寝室にもなる。二室のうち一室は寝室として使われていて、もう床の間のあるもう一室は客間として活用されていました。

さてお話は使われなくなってしまった応接間のリフォームについて。夫婦で学校の先生をされていた施主は、仕事がらさまざまな本をたくさんお持ちでした。しかも退職後にもう一度大学に入りなおして勉強したい!という意欲までお持ちでした。それならば応接間は書斎として作り直して、落ち着いて勉強できる場にしましょう、ということになりました。

我々が書斎に提案したことは3つ。

1 天井までいっぱいの本棚を作って、蔵書を余すところなく納めましょう。

本の収納量を多く確保するには、長さよりも高さが有効だと考えています。天井近くの収納は手が届きにくいとはいえ、日常的に読む本でなければ、上の方にあっても問題ありません。また我々は蔵書の大まかなサイズと冊数のボリュームをつかんで、新書や文庫本が納まる奥行170mmの本棚、文庫や雑誌が納まる290mmの本棚、大型本が納まる350mmの本棚、の3種類に分けて整理をしました。

2 断熱性能、耐震性能確保のために北側のサッシは小さくして断熱性の高いサッシに交換しましょう。

3間、約2.6m幅の4枚引き違いサッシが北側の外壁面にありました。本棚を多くしたいので、写真にあるようにサッシは半間、約75cm幅の開きドアに小さくし、残りの壁は耐震性のある壁とすることで、建物全体の耐震性に寄与させています。

3 応接間であった記憶を引き継ぐために、シャンデリアを残しましょう。

シャンデリアはNational製。木製の額縁がついて、一部が堀上天井にできるようにセットになっていました。少し色あせた布クロスもセット。書斎には似つかわしくないと思いますが、入った時の違和感が住まい手にとっては「ああ、ここは応接間だった」と思い起こされる装置になっているでしょう。

北入りの玄関脇に位置していた応接間は、もともと明るさが入りにくい場所だったので、書斎にするにはもってこい。今はここで落ち着いて勉強されていることでしょう。

− 最新イベント情報 −

2月28日(土)住まいの「なかみ」構造見学会のお知らせ @小泉拓也+栗原守

どんなふうにできあがっていくのか、どうやってつくられているのか…住まいの“なかみ”とは、出来上がった時には隠れてしまうところ。見る機会の少ない工事途中を見ていただくものです。 無垢の柱や梁などの構造材、Baubioとセルロースファイバーの断熱材、通気の工夫などの“なかみ”を実際に見ていただきながら詳しく説明をします。光設計の「呼吸する住まい」の“なかみ”を見ることができるいい機会ですので、是非ご参加ください。 会場:杉並区荻窪 「スロープ玄関の小さな木の家」 ...