「鬼滅の刃」的建築考@前田敦

「鬼滅の刃」という鬼退治アニメが爆発的なヒットし、コロナにも負けない勢いで鬼滅ブームは拡散し続けています。

鬼退治は古くから日本人は大好きで、桃太郎、一寸法師に見られるように鬼を退治するヒーローものが大人気で、令和の今でも受け継がれているようです。

ただ、古くは鬼退治は「滅」ではなく、「祓」として扱われてきました。

闇の象徴である鬼は滅することは不可能と信じられ、寄せ付けないという「祓」うという方法が取られ、「豆まき」で鬼を祓ったという文化が定着してきたようです。

首を刎ねられた酒呑童子も首塚で祀られている事実は、滅したのではないという証だと推測されます。

しかし、明治、大正という時代には西洋文化の影響が大きく、「敵は滅ぼす」という概念が浸透してきたので、「鬼は滅する」という通念が根付いてきたのでしょう。

「鬼滅の刃」の時代背景が大正時代というのもその辺りから考察できます。

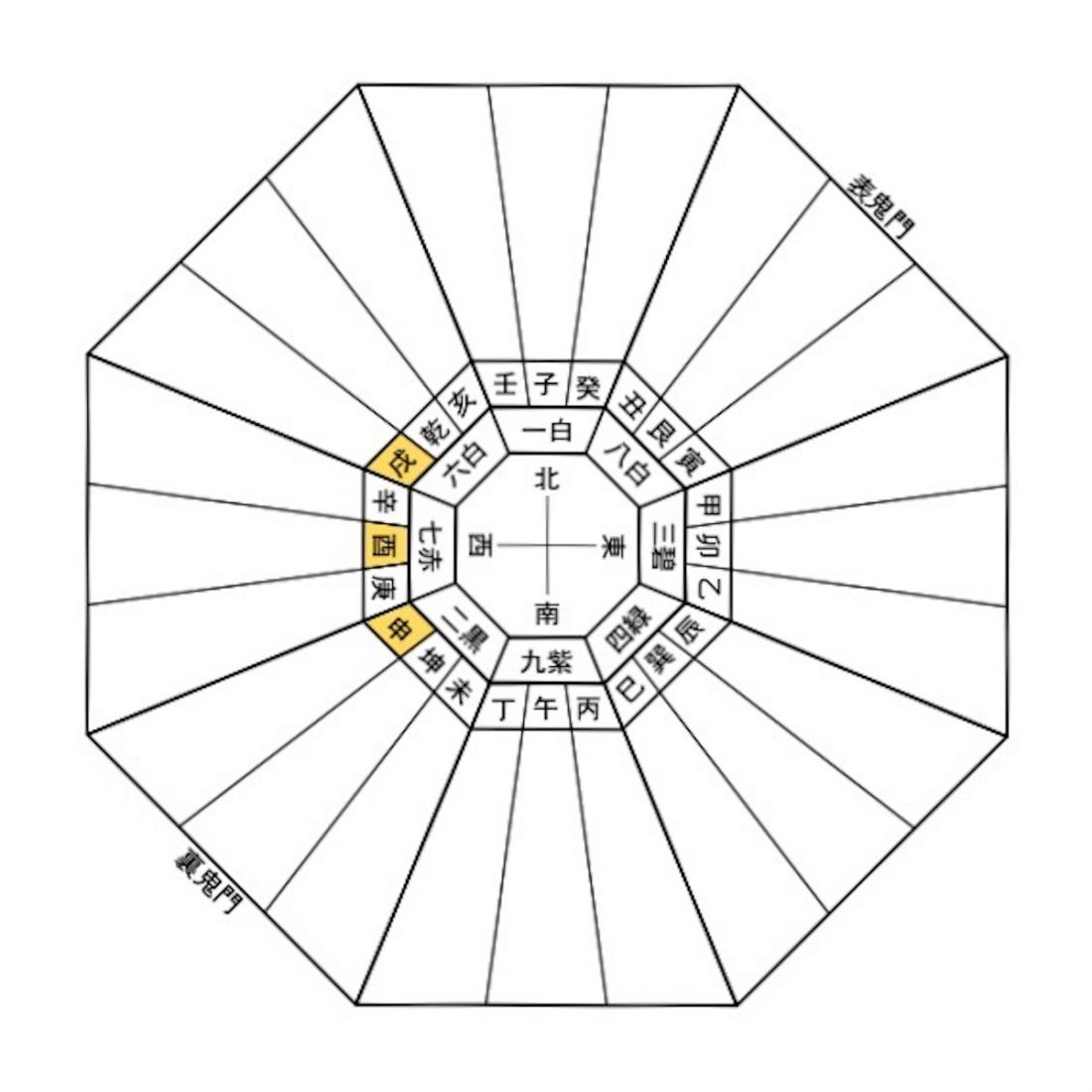

建築の世界でも、「鬼」は「鬼門」「裏鬼門」という形で方位の象徴として登場してきます。

北東の方位が「鬼門」とされ、古くから忌み嫌われてきました。

桃太郎が「申、酉、戌」を家来に従えて鬼と戦ったのは、鬼のいる北東に対峙する南西にいる動物たちを味方につける意味があったようです。

また、「桃は陽」、「鬼は陰」の象徴でもあるので、桃太郎と鬼は対峙する宿命にもあったわけです。

都市的視点で考察すると鬼門からやってくる鬼を封じ込めるために、

平城京では御所から北東の鬼門の方向に東大寺、

平安京では比叡山延暦寺、

江戸では江戸城から北東の位置に寛永寺を配置し、鬼を封じていたようです。

建築的視点では京都御所の築地塀の北東部に「欠き」をつくり、鬼門を避ける工夫をしています。

庶民の生活に置き換えた場合には、鬼に当たるものは寒い北風のような自然であると考えられます。

そのため、住宅でも鬼門の位置に玄関や開口部を避けると言われています。

現在の住宅のように、気密性や断熱性の確保できない時代ですから、こういった配慮は快適に住むため工夫と言えます。

高気密高断熱が標準化してきた現代の住宅性能は、まさに「日輪刀」を手にしたようなものです。

家自体も呼吸できるような通気や換気能力を備えれば、「呼吸法」も身につけたようなものです。

それらを習得した建築家はまさに鬼殺隊の「柱」と言えるでしょう。

− 最新イベント情報 −

2月28日(土)住まいの「なかみ」構造見学会のお知らせ @小泉拓也+栗原守

どんなふうにできあがっていくのか、どうやってつくられているのか…住まいの“なかみ”とは、出来上がった時には隠れてしまうところ。見る機会の少ない工事途中を見ていただくものです。 無垢の柱や梁などの構造材、Baubioとセルロースファイバーの断熱材、通気の工夫などの“なかみ”を実際に見ていただきながら詳しく説明をします。光設計の「呼吸する住まい」の“なかみ”を見ることができるいい機会ですので、是非ご参加ください。 会場:杉並区荻窪 「スロープ玄関の小さな木の家」 ...