木造住宅の基礎 と 床の高さ @ 小林眞人

多くの地震被害を経て、木造の住宅の基礎の考えかたやその法規制はずいぶん変わってきました。

基礎を載せる地盤の補強についても同様ですが今回は基礎の方についてのお話です。

建築基準法では木造住宅の基礎の高さは接する地面から30センチ以上上げる事になっています。

私が若い頃はそれに ただしベタ基礎にした場合はその限りでない となって

いましたがその文面は無くなっています。

基準法では30センチですが、今は瑕疵保証や融資の規定などで40センチを

求められるケースが多くなっています。

この高さの規定は木造住宅の土台部分を地面から上げる事で、一般的には雨から、場合によっては浸水から家の要である土台を守るために設けられています。

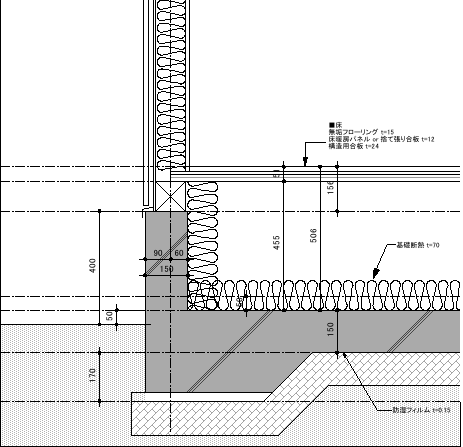

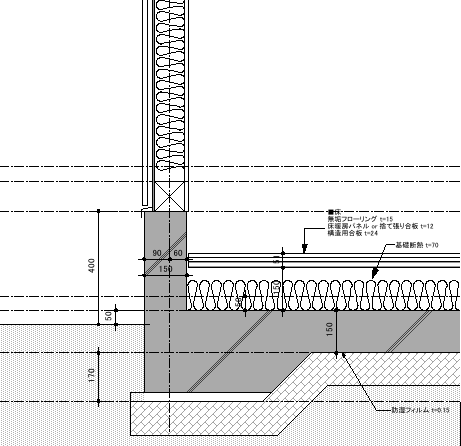

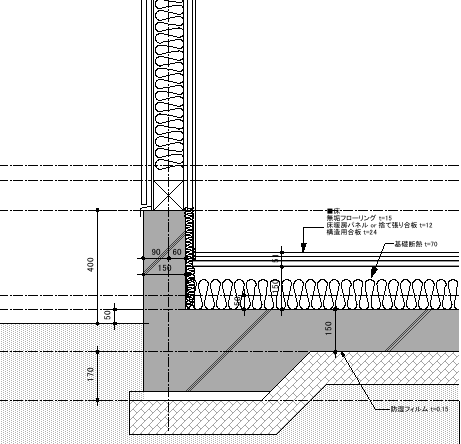

図版はそれを満たした一般的な事例です。

これは床の下に45センチのスペースがありますから、床下に入れる様にする事で排水管のメンテナンス等がしやすくなるメリットも出てきます。

一方で床のレベルは地面からだと55センチほど上がる事になります。

55センチという事は地面からは階段であれば少なくとも3段は上がっていかなければなりません。

この事はバリアフリーや室内と庭との一体化 といったテーマを考えると大きな悩みどころになります。

そこで 床下の点検スペースが取れなくなりますが、配管を床下を通さずなるべくすぐに外部に出す計画などを前提にして、内部の床だけを下げ、地面に近づける という方法を取る事も多くなります。

床のレベルを下げる事は、高さの規制の厳しいところでは大きなメリットにもなります。

ただ、上図のままですと、床上に基礎が顔を出し、その断熱もなされない事になりますから

その部分にもきちんと断熱を施す事にする訳ですが

その場合は内部の壁がふけ(内側に厚くなる)内部空間がその分小さくなってきます。

それぞれのメリット・デメリットを踏まえ どういう計画にして行くのかは

計画の初期段階で考えるべき大きなポイントになっています。

− 最新イベント情報 −

2月28日(土)住まいの「なかみ」構造見学会のお知らせ @小泉拓也+栗原守

どんなふうにできあがっていくのか、どうやってつくられているのか…住まいの“なかみ”とは、出来上がった時には隠れてしまうところ。見る機会の少ない工事途中を見ていただくものです。 無垢の柱や梁などの構造材、Baubioとセルロースファイバーの断熱材、通気の工夫などの“なかみ”を実際に見ていただきながら詳しく説明をします。光設計の「呼吸する住まい」の“なかみ”を見ることができるいい機会ですので、是非ご参加ください。 会場:杉並区荻窪 「スロープ玄関の小さな木の家」 ...